以下は、謎の集団「フクモ陶器研究」研究会(以下フクモ研研)メンバーによるこじらせ考察である。書き手はフクモ陶器に隠されたメッセージを勝手に読み解こうとしているが、着地点を見失って現在筆者自身も行方不明。以下は、研究室のパソコンに残されていた未完のテキストである。内容の真偽は読者諸君の判断にまかせるしかないので、フクモ陶器公式研究書『無用的芸術 フクモ陶器』を片手に読み進めてほしい。

フクモ陶器こじらせ考察 その1

「私は嘘つきです」いんちき陶器の中の真

—伏羲女媧鋏—

編注◇「伏羲女媧鋏」のモチーフになっている伏羲が発見した「卦」は究極のピクトグラムであり、さらに「卦」を用いた「易」が占いの書である(=まだ起きていない出来事が書かれている)ことから、フクモ研研は易とフクモ陶器との親和性を主張する。

伏羲と女媧は古代中国の神話に登場する半人半獣の男女の神である。大洪水で生き残ったふたりが力を合わせて天地を創造したという伝説があり、フクモ陶器はそれをモチーフに「邂逅系」陶器のハサミとして製造している。

フクモ陶器の「邂逅系」は、出会い(=閉)と別れ(=開)という性質を持つ陶器である(「無用的芸術 フクモ陶器」p.30参照)。ハサミが開いている(=ふたりが離れている)あいだは何も起きず、ハサミが閉じてふたりが出会うと世界を創造しはじめる。この「伏羲女媧鋏」を手にした者は、意のままに天地創造を操作できる壮大な装置なのである。

さて、伏羲女媧を描いた絵を見ると、それぞれ手に直角定規とコンパスを持っている。世界は超自然的パワーではなく、科学&技術に基づいて設計されたというところに、四大発明を生み出した大陸の自負が感じられる。

伏羲は大洪水で人類が滅亡したあと生き残った妹の女媧とともに世界を再生させたとされている。その象徴が、伏羲が持つ直角定規と、女媧のコンパス。まさに伏羲と女媧は、設計士、デザイナーである。世界中にいろいろな創造神がいるなかで、デザイン道具を持っているのはこのふたりしかいない、超貴重な存在である。( 『宗教とデザイン』松田行正(左右社)pp.154-155より、伏羲女媧図)

さらに伝説では、伏羲が魚を捕る網、火種などさまざまな発明を人類に伝えたと言われているが、中でも異色なのが卦である。

◀︎八卦を画す伏羲

古代中国神話に出てくる天地開闢した盤古=伏羲説もあり、この図は盤古っぽさが強い。

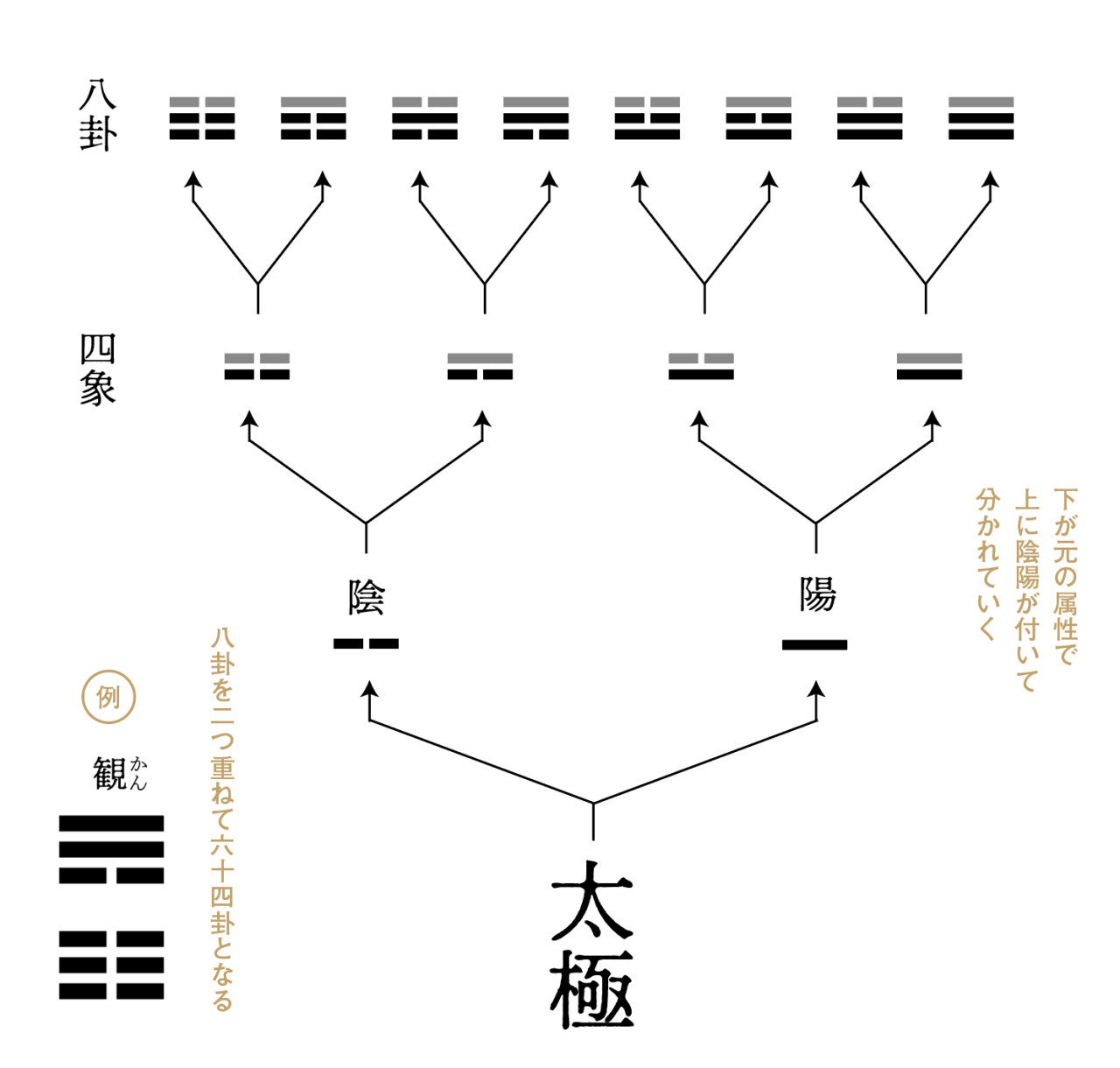

◀︎八卦の構成

卦は、陰(- -)と陽(ー)をあらわした2本の棒=爻(こう)を組み合わせた記号である。

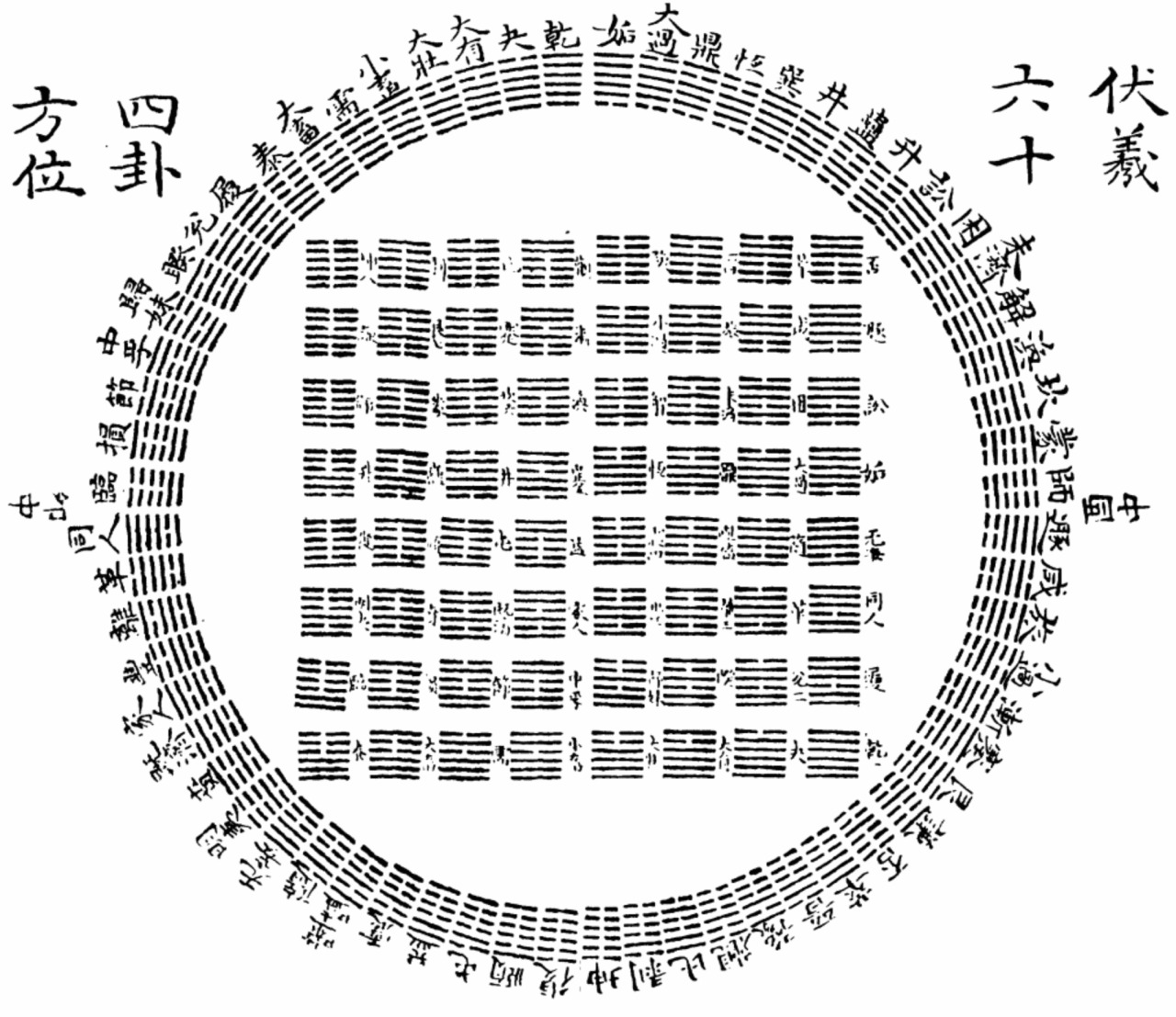

爻を3段にしたのが八卦で、さらに八卦を上下2つに組み合わせると六十四卦となる。

▼3本線の八卦を2つ組み合わせて6本線にしたものが六十四卦

中国では古代より時間や空間を含めたすべてが陰と陽でできていると信じられおり、陰陽で成り立つ卦は、万物を抽象化する試みなのである。64の記号で森羅万象を表現しようとした卦はまさに究極のピクトグラム(グラフィック・シンボル)なのである。

フクモ陶器の「邂逅系」は、出会い(=閉)と別れ(=開)という性質を持つ陶器である(「無用的芸術 フクモ陶器」p.30参照)。ハサミが開いている(=ふたりが離れている)あいだは何も起きず、ハサミが閉じてふたりが出会うと世界を創造しはじめる。この「伏羲女媧鋏」を手にした者は、意のままに天地創造を操作できる壮大な装置なのである。

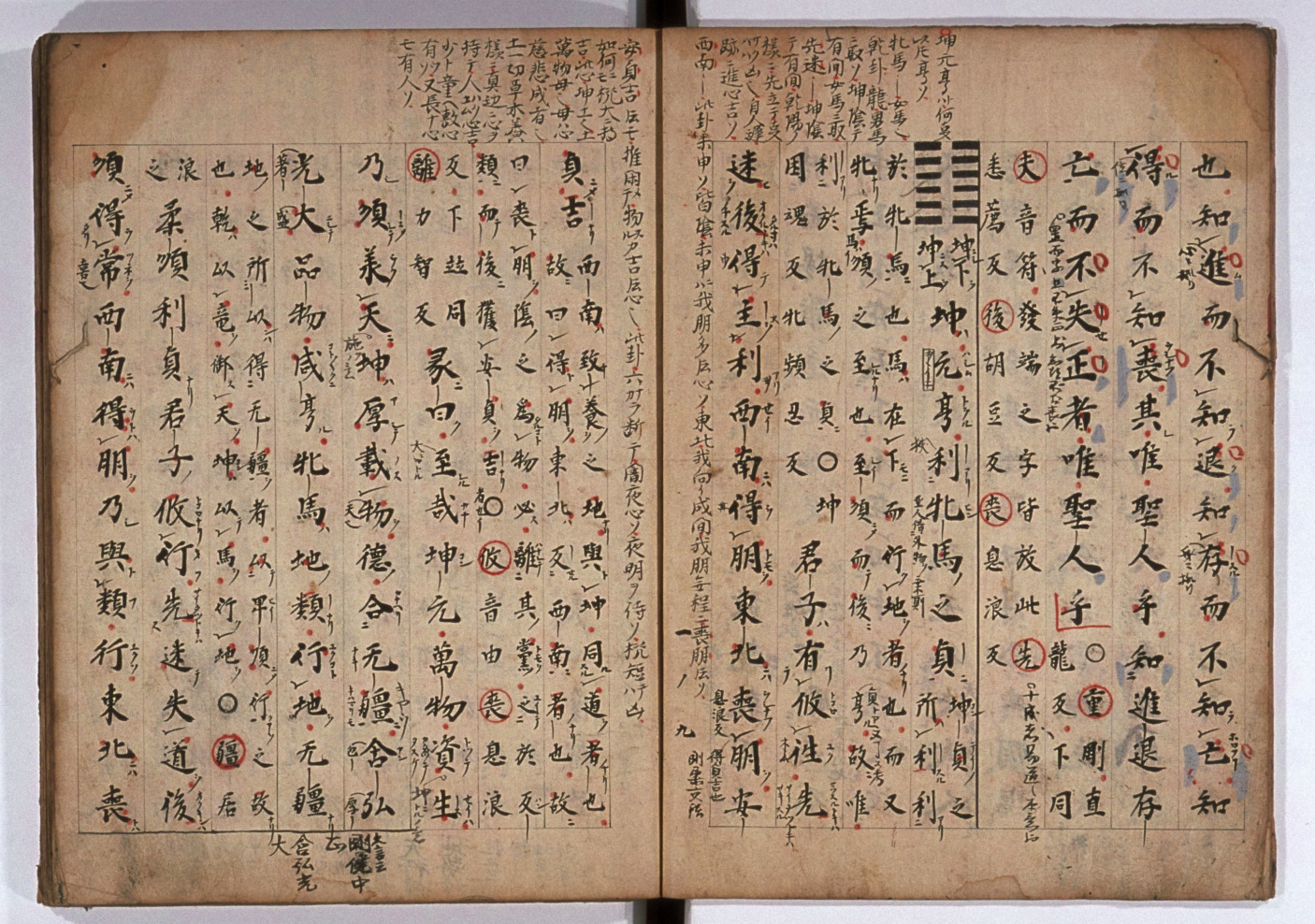

易には初めから事実は存在しない。事実らしく見えるものはすべて事実の影=象であって、その象は占者を待ってはじめて「事実」として定着される。『増訂 易経』三浦國雄(東洋書院, p.32)

▼「周易」の卦辞「乾」

フクモ陶器の愛好家は、ときに“信者”と呼ばれるほど度を超えてフクモ陶器を信奉するものも少なくない。「いんちき陶器」と称するいち陶器メーカーに人はなぜそれほど惹かれるのであろうか。推察するに、まったくのデタラメでは人の心は動かない。百の嘘の中にもしかしたらあるかもしれない真実の片鱗、たとえぞれが存在しなくても、ぜんぶの嘘を凌駕するほどの“真実”がある可能性を、鑑賞者は勝手にフクモ陶器の中に見出しているのではないだろうか。「ぜんぶ嘘」と言われるほどに「ということはそれも嘘なんでしょ?」と、探究心を掻き立てられ、“本当に嘘”の迷宮の中で“真実の幻”を追いかけ続けてしまうのである。

易経は迷信的な呪術というより、卦の奥を読み解く一種の知的で創造的な解釈学なのです。

『ビギナーズクラシック中国の古典 易経』三浦國雄(角川ソフィア文庫, p.26)

(その2へつづく)